Atelier Développement régional

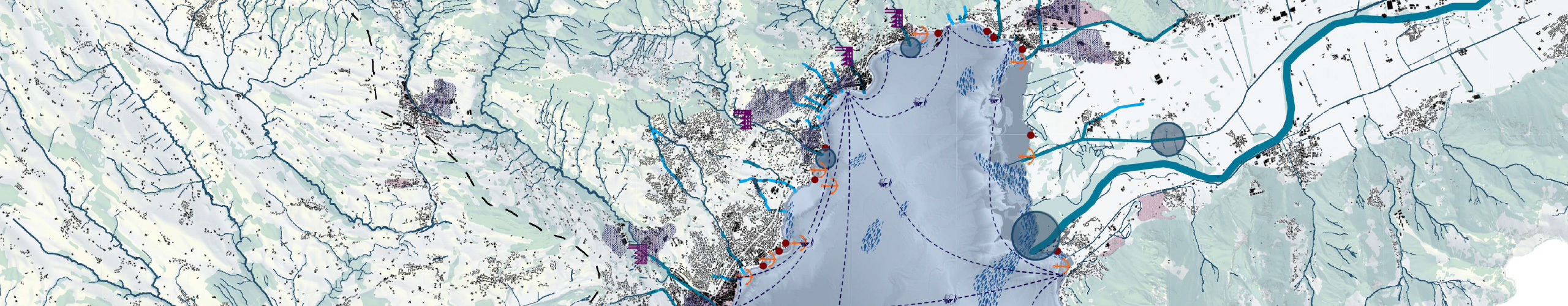

L'atelier propose une première expérience dans la conception de projets territoriaux dans une optique de transition écologique. L'objectif est de fournir un diagnostic d'un territoire à l’échelle régionale. Ce diagnostic est basé sur une description du site par le prisme d'une ou plusieurs thématiques et sur une esquisse des possibles mutations à envisager. La production de l'atelier s'appuiera sur des visites de terrain et des interventions théoriques et méthodologiques.

À la fin de cet atelier, l’étudiant·e sera capable de :

- Analyser les caractéristiques d’un territoire dans une vision spatio-temporelle ;

- Comprendre les mécanismes, les politiques et les stratégies d’évolution et de transformations du territoire et formaliser des propositions qui assemblent les dimensions écologiques, culturelles, sociales et économiques ;

- Soutenir et proposer la mise en oeuvre d’un projet de territoire à grande échelle, intégrant les dimensions naturelles, sociales, historiques et économiques ;

- Planifier et formaliser la conception des espaces à l’échelle territoriale ;

- Estimer, argumenter, justifier du programme d’aménagement d’un grand territoire ;

- Construire une vision synthétique du projet territorial.

Contenu

Les étudiant·e·s se familiariseront avec la problématique du développement territorial dans une perspective de transition écologique. Ils acquerront des compétences dans le domaine :

- du diagnostic territorial : comprendre un territoire complexe et étudier l'histoire de ses transformations selon différents points de vue tels que l'urbanisme, la morphologie, le paysage, la mobilité, etc.

- des projets territoriaux : comprendre les attentes des acteurs locaux, élaborer un projet capable de fédérer différentes politiques sectorielles, etc.

Les étudiant·e·s mettront en oeuvre une logique d'analyse et une logique de projet dans une optique d'interdisciplinarité. Ils réaliseront un projet par équipes composées de personnes de formations diverses en favorisant l'échange et la concertation. Cette démarche implique l'apprentissage de la gestion d'une équipe de projet (rôles des partenaires, mobilisation des compétences, calendrier des principales étapes, etc.). Finalement, un accent particulier sera mis sur les outils et méthodes qui composent le savoir-faire des spécialistes en développement territorial. Des interventions sont ainsi consacrées à l'apprentissage de différentes techniques de représentation du projet : la lecture et le dessin d'analyse du territoire (dessin à main levée, schémas, croquis, coupes de terrain, etc.), la récolte et le traitement de l'information géographique (sources, indicateurs, etc.).

Le cours s’organise en atelier de projet selon des thématiques définies par le programme et le cahier des charges. L’atelier inclut des cours, des conférences et des exercices.

Bibliographie

- Corboz André, « La description : entre lecture et écriture », in Le Territoire comme palimpseste et autres essais, Besançon: Éditions de l’imprimeur, 2001.

- Corboz André, « Aptitudes territoriales, logiques concurrentes et implications politiques du projet d'urbanisme », dans International Laboratory of Architecture And Urban Design (ILAUD), 23 août 1993.

- Marot Sébastien, « Sub-urbanisme / sur-urbanisme, de Central Park à La Villette », in Sébastien Marot & Éric Alonzo (dir.), Marnes, documents d’architecture, n°1, Paris : La Villette, 2011, pp.300-353.

- Marot Sébastien, « L’Art de la mémoire, le territoire et l’architecture ». in Le visiteur, 1999, 4.

- Corajoud Michel, « Le projet de paysage : lettre aux étudiants » in Jean-Luc Brisson (dir.), Le jardinier, l’artiste et l’ingénieur, Besançon : Éditions de l’imprimeur, 2000, pp.37-50.

- Magnaghi Alberto, Le projet local, Liège : Mardaga, 2003.

- Söderström Ola, Cogato Lanza Elena & al., L’usage du projet : pratiques sociales et conception du projet urbain et architectural, Lausanne : Payot, 2001.

Evaluations

L'at DVR est évalué en contrôle continu selon les modalités définies dans le cahier des charges de l’atelier :

- Rendus et présentations orales en groupe (75% de la note)

- Travail individuel (25% de la note)

La remédiation de l'atelier lors de la session extraordinaire est une présentation orale individuelle sur le projet de session (100% de la note).

IA

Utilisation de IA pendant l'enseignement

⚪ Prévue

⚪ Non prévue

Utilisation de IA pendant l'évaluation

⚪ Prévue

⚪ Non prévue